...continuação

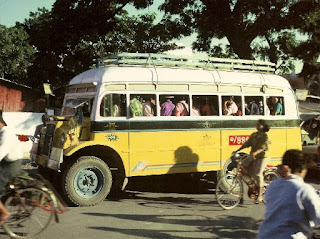

Embarque atrasado e confuso em ônibus noturno, sem espaço

suficiente para as pernas. O atendimento beirava à delicadeza de cavalo. Bancoc

e boa parte das estradas percorridas formavam imenso e irritante

congestionamento. Nem os inúmeros e horrorosos minhocões espalhados pela cidade

davam conta do caos. A operadora estendeu propositalmente o café da manhã em Sarathani

provocando a perda do barco em Krabi para a ilha. A organização tailandesa

obrigou à espera de cinco horas até a próxima embarcação. O sol ardia em meio a

nuvens negras e tornava o calor desesperador em Krabi. O responsável por levar os

passageiros ao barco não apareceu. Idosos, crianças, tailandeses, muita bagagem,

e nós, seguimos a pé ao porto. Ninguém reclamava, nem em voz baixa.

Praticamente não havia vagas na ilha de Ko Pi Pi.

Camelamos muito, inclusive por trilhas no meio da mata, até encontrar chalé afastado

com paredes e teto de palha, sem banheiro privativo. O caminho era por trilhas

estreitas na mata ou através das pedras na beira do mar. À noite, lanternas e

muita atenção dependendo do nível da maré.

A ilha possuía beleza, mas bem longe do paraíso “soberbo”

tão comentado pelos guias turísticos. Os dias brilharam e valorizaram a

paisagem. As praias não lotavam. Dava para relaxar e entrar na água sem pressa.

Mas nos restaurantes, atendimento típico tailandês. Serviço excessivamente

demorado, desrespeito, erros grosseiros na conta, expressões de contrariedade.

De volta ao continente, os planos eram ônibus a Surathani,

barco à ilha de Ko Pangan. Depois de cinco horas na espera pelo ônibus os

golpistas tailandeses queriam oferecer apenas bancos improvisados no corredor. Nada

disso. Então lotação a Surathani e caminhonete ao ancoradouro. O motorista

entregou os bilhetes com direito a lugares numerados. O barco, na verdade

enorme balsa de dois pisos, contava com duas longas fileiras de colchonetes ao

longo do piso superior, mais travesseiros e a etiqueta com o número

correspondente.

Na ilha de Ko Pangan, sobre a carroceria da caminhonete até

o acostamento da estrada, próximo à praia escolhida. Ainda não amanhecera. O tempo

chuvoso desanimava. A praia não seduzia naquele princípio de luz. Mas o

responsável pelos chalés cobrou preço baixo.

A pé pelas praias até a distante e badalada praia de Ko

Pangan. Com areia e cascalho grosso de cor parda, as praias percorridas

decepcionavam, com riscos de ferimentos nas pedras pontiagudas, nos diversos

cacos de vidro, restos de garrafa, metais enferrujados, agulhas e seringas

usadas. A tal praia famosa, descaracterizada e ocidentalizada, era reduto de

gringos deslumbrados, com aquelas músicas altas, aqueles bares e restaurantes,

aquelas comidas, aquelas lojas, aquele comportamento padrão. E ainda aguardavam

histericamente a famigerada festa da lua cheia na beira da praia.

Desrespeitariam e ignorariam ao máximo a cultura local. E, entupidos de

ressaca, retornariam aos países de origem, a milhares de quilômetros, para

contar que fizeram exatamente o mesmo que nos próprios países.

A praia escolhida reservava tranquilidade e, nos momentos em

que não soava o lixo estadunidense dos chalés vizinhos, dava para relaxar.

Durante o jantar no restaurante o dono puxou conversa. Mas, atrás dos sorrisos

e cordialidade, escondia a avidez em vender produtos e serviços. Nada

compramos. Os sorrisos e a cordialidade desaparecerem por encanto.

Caminhadas ao interior da ilha por trilhas na floresta, morro

acima. Nada de interessante. Na costumeira barraca de frutas a tailandesa cobrou

quatro vezes mais que no dia anterior. Largamos o saco repleto de frutas na

cara dela e fomos embora.

Na praia diante do chalé, cascalho pardo em vez de areia

branca. Água parada em vez de mar. Lixo por todos os lados. No cascalho fofo, pontas

e cacos de vidro. Mas os turistas vinham e a indústria do turismo ganhava

fortunas.

Apareceu um estadunidense ou australiano para conversar no

chalé. Nada perguntou. Desatou a falar sem parar, sem intervalos, sem direito a

comentários. Quando parou para tomar fôlego, avisei que não falava inglês

fluentemente. E que eu não captara praticamente nada do que ele dissera. O tal

nem quis saber o meu país de origem. Resmungou e partiu à procura de outras

vítimas.

De barco à ilha de Ko Tao, a quarta e última ilha a ser

visitada naquele esplendoroso país. Tudo para matar o tempo e adiar o retorno à

infernal Bancoc.

Ko Tao não era feia, mas lotava de turistas. As estradas

de concreto se apinhavam de caminhonetes, motos, lojas, escolas de mergulho,

pertencentes a estrangeiros, assim como a maioria dos bares. Invariavelmente

muito caros, os restaurantes se concentravam dentro dos bangalôs. A cor azul

esverdeada do mar agradava, mas as areias grossas incomodavam. Praias privadas

impediam o acesso ao público. A única padaria do centro comercial da ilha

vendia bolos caros e ressecados. Saímos com pães, latas de atum, garrafas de

água, para degustar na sacada do chalé.

Os caminhos e estradas pela parte leste da ilha abundavam

de cajueiros. Os guias estrangeiros os descreviam como árvore de castanha de

caju em vez de árvore de caju. E perdiam a oportunidade de saborear os frutos

suculentos. Na parte norte e nordeste da ilha não havia praias, apenas pequenas

baías de pedras e o mar límpido, de onde conseguíamos ver peixes coloridos. Por

outros trechos, nada de praias, apenas rochas, corais, águas transparentes. Enormes

lesmas se acomodavam no fundo das pedras. E mais uma vez na beira das estradas,

cajus, mangas, mangabas, até enjoar. Ao sul da ilha, baía curta com praia,

sombra, muitos peixinhos. Longe de ser maravilhosa, e com mais cascalho que

areia, valeu para refrescar no mar e descansar sobre as sombras dos coqueiros.

Volta a Bancoc via barco e ônibus noturno. O motor do

barco pifou em pleno alto mar. Depois de horas, apelaram a outro barco para rebocar

até a costa. Desembarque em Chumpon. Ônibus local à agência de onde sairia o

ônibus noturno rumo à capital. Após comer e circular pela cidadezinha de Chumpon,

o ônibus com serviço tipicamente tailandês. O ambiente gelava até a alma, com

direito a jatos polares sobre as cabeças. Tailandeses e turistas desviavam os

jatos uns para os outros, enquanto se enrolavam em grossos cobertores

fornecidos pela empresa. Ninguém gostava. Mas ninguém reclamava.

Chegada ao terminal rodoviário de Bancoc antes do

amanhecer. Mais um dia para a libertação do inferno tailandês. Reencontro com os

chilenos do Camboja. Ambos se decepcionaram com o Vietnã muito turístico. Outra

futura Tailândia! Coitados dos vietnamitas, de história recheada de heroísmos

nas vitoriosas lutas contra os invasores franceses e estadunidenses. Bem que eu

sentira os maus ventos dois anos antes.

Último dia na Tailândia, disparado o pior país visitado

até então.

Lotação cheia ao aeroporto. O tailandês se dizendo

policial interceptou o veículo. Apontou irregularidades e cochichou em

tailandês com o motorista. O motorista alegou aos passageiros que o tal

policial liberaria o carro apenas mediante propina. A maioria, turistas ocidentais,

se curvou ao golpe e deu o dinheiro. Eu e ela, nem pensar. Os turistas dos países

imperialistas contribuíam com os golpistas tailandeses.

Embarque em voo rumo à conexão na Malásia. Livres do

inferno chamado Tailândia. Para nunca mais!

No trecho entre Kuala Lumpur e Buenos Aires houve escalas

interessantes nas cidades sul-africanas de Johanesburgo e Cidade do Cabo.

Circulamos pelo aeroporto em meio a pretos gordos e sorridentes. Maravilha! Estávamos

perto de casa.

Desembarque em Buenos Aires. Ônibus para o Brasil.

Desembarque em São Paulo em maio do ano seguinte. Orgulho,

felicidade e prazer nos meses da longa e desbundante viagem, entre altos e

baixos, bem mais altos que baixos.